デスクワークによる肩こりと予防・改善方法

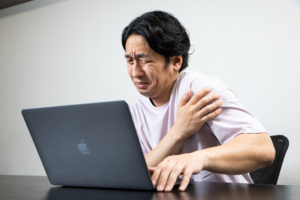

日本人が訴える不調の中でも上位3位内に必ず入るといわれる、「肩こり」。もともと外国人と比べて筋肉量の少ない日本人は肩こりになりやすいと言われているのですが、加えてデスクワーク中心の生活になっていることも、肩こりを引き起こす原因となっています。

日本人が訴える不調の中でも上位3位内に必ず入るといわれる、「肩こり」。もともと外国人と比べて筋肉量の少ない日本人は肩こりになりやすいと言われているのですが、加えてデスクワーク中心の生活になっていることも、肩こりを引き起こす原因となっています。

デスクワークは昔からあるものの、パソコンなどの導入によってそれを扱う方も年々と増加し、それによって肩こりや腰痛などを訴える方も増えています。またそれ以外にもパソコンに加えスマートフォンを使う時間も増えたことで肩こりや頭痛などの原因にもなるストレートネックにかかる方なども増えています。

今回の記事ではデスクワークにかかわる肩こりを中心に書いていければと思いますが、ご自身の肩こりの原因を突き止め、改善に向けて努力できるようにしましょう。それでは記事を始めてまいります。

デスクワークによる肩こり

肩こりは正確には「頚肩腕症候群」と呼ばれる症状のことで、肩やその周辺にだるさや重さ、痛みなどを伴うのが特徴です。その直接の原因となっているのは前述の通り、筋肉。筋肉への負荷が大きくなりすぎると筋肉が緊張し、血流を妨げてしまいます。血行が悪くなると必要な酸素が行き届かずかえって疲労物質が溜まってしまうため、肩周辺に疲労感や重み、痛みなどを感じるようになるのです。

肩こりは正確には「頚肩腕症候群」と呼ばれる症状のことで、肩やその周辺にだるさや重さ、痛みなどを伴うのが特徴です。その直接の原因となっているのは前述の通り、筋肉。筋肉への負荷が大きくなりすぎると筋肉が緊張し、血流を妨げてしまいます。血行が悪くなると必要な酸素が行き届かずかえって疲労物質が溜まってしまうため、肩周辺に疲労感や重み、痛みなどを感じるようになるのです。

日本人は筋肉量が少ない分肩付近にかかる負荷が特定の筋肉に集中しやすく、これが「外国人と比べて肩こりになりやすい」と言われる所以の1つなのですが、加えて特に背中の筋肉が弱く背中を丸めた姿勢になりやすいのも、肩こりになりやすい原因と言えます。この点デスクワークは、悪姿勢をしかも長時間続けることになる、「肩こり」という観点から見れば最悪の生活スタイル。パソコン画面を注視して無意識に前かがみの姿勢になってしまうことに加え、本来体の横に位置しているべき腕が前方に伸ばされることから、首、肩、腕にかけての筋肉が緊張し、肩こりを引き起こしてしまうのです。

予防と改善方法

それでデスクワークの際には、できるだけ肩こりを予防・改善する姿勢や作業環境を整えることが大切です。デスクワーク中の理想的な姿勢は、背骨と首を伸ばし、腹筋に力が入るように座ること。椅子に深く座り背もたれで体幹を支えるようにすると、この姿勢を維持しやすくなります。足裏全体が床に接するよう椅子の高さを調整することも大切ですが、同時にディスプレイの上端が目の高さより低い位置にあるのが理想なので、机と椅子の高さのバランスを考えれば足を置く台を使うのも1つの方法です。腕は肘の角度が90ーになるくらいで、手が自然に届く距離にキーボードを置いてください。

また机は、目と画面の距離が40㎝以上を確保できる奥行きと、キーボードやマウスなどが広々と使える広さのあるものがおすすめ。窮屈な作業環境では無意識のうちに不自然な姿勢をとってしまいます。またパソコン画面や室内が暗すぎると目が疲れてしまい、眼精疲労が肩こりに繋がることも。特に画面と手元の書類を交互に見る場合は、画面の明るさと手元の明るさが同じくらいになるよう調節してください。

まとめ

今回は数ある肩こりの原因の一つでもあるデスクワークによる肩こりについて記事を書いてまいりました。文中にもありますが、デスクワークは正しい姿勢で座ることで負荷が大幅に軽減されますので、ぜひ、試してみてください。

今回は数ある肩こりの原因の一つでもあるデスクワークによる肩こりについて記事を書いてまいりました。文中にもありますが、デスクワークは正しい姿勢で座ることで負荷が大幅に軽減されますので、ぜひ、試してみてください。

けれどいかに正しい姿勢であっても長時間のデスクワークを長期間続けると負荷はたまる一方です。出来れば仕事中に気を付けるだけでなく、それ以外の時間にも運動する習慣を続ける、喫煙をしない、など身体のコリや習慣による血流の悪化をさせないように努力しましょう。

それでは最後に机に座っていてもできるストレッチをご紹介して終わりますので、常日頃、机にいらっしゃる方は試してみてください。

デスクでできる簡単ストレッチ

(中略)

【肩と胸を開くストレッチ】

作業に集中していたら、いつの間にか背中が丸まり前かがみになっていることはよくあります。作業がひと段落する度に、この肩と胸を開くストレッチを行いましょう。

① 椅子に座り、手を後ろで組む

② 胸を開きながら、両手を下げる

③ 肩があがらないように、組んだ手を後方へ上げる

④ 15~20秒キープ

胸をふくらませたり、しぼませたりするイメージで呼吸しましょう。

深い呼吸にはリラックス効果もあります。

【腰をひねるストレッチ】

疲れてくると自然と背中が丸まってしまう人もいます。お昼休憩前や夕方など、「そろそろ疲れてきたな」という頃に行うとよいでしょう

① 椅子に座り、背すじを伸ばす

② 背もたれをつかんで腰を左右にゆっくりひねる

③ 反対側も同様に振り向く

④ 3~5セット行う

深く呼吸をしながら、ゆっくりと振り向きましょう。股関節や腰、肩周りで窮屈に感じるところはないか、左右差はないかを意識してみてください。

引用:メディエイド

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません